消火器の種類とその使い方とは

火災はちょっとした不注意がきっかけで発生します。たばこの火やコンロの火の消し忘れ、電化製品のプラグのトラッキング現象、金魚鉢やペットボトルに当たる日差しが原因で起きることさえあります。でも、いざ火災が発生した際正しく対応できれば最悪の事態は防げます。

しかし、火災が起きたその瞬間に対応を間違えてしまえば、わずかな火種からでも近隣を巻き込む大きな災害にまで発展しかねません。だからこそ用意しておくべきものが消火器です。

そんな消火器ですが、ご家庭で、準備はされているでしょうか。家庭への設置義務はありませんがいざというときを考えれば防災用品の1つとしてぜひ準備しておくべきです。また、ただ準備しておくだけでなく使用期限なども定期的にチェックしておくべきでしょう。

もし準備されていない場合、どのように選べば良いのかわからないという方も多いかもしれません。そもそもどこで購入できるのかも知らないという人もきっといるでしょう。そこで消火器にはどのような種類があるのか、またその選び方や基本的な使い方、さらにその処分方法まで、いざというときに役立つ消火器に関しての基本を詳しくご紹介します。

しかし、火災が起きたその瞬間に対応を間違えてしまえば、わずかな火種からでも近隣を巻き込む大きな災害にまで発展しかねません。だからこそ用意しておくべきものが消火器です。

そんな消火器ですが、ご家庭で、準備はされているでしょうか。家庭への設置義務はありませんがいざというときを考えれば防災用品の1つとしてぜひ準備しておくべきです。また、ただ準備しておくだけでなく使用期限なども定期的にチェックしておくべきでしょう。

もし準備されていない場合、どのように選べば良いのかわからないという方も多いかもしれません。そもそもどこで購入できるのかも知らないという人もきっといるでしょう。そこで消火器にはどのような種類があるのか、またその選び方や基本的な使い方、さらにその処分方法まで、いざというときに役立つ消火器に関しての基本を詳しくご紹介します。

1章:消火器の種類

2章:消火器の構造・仕組み

3章:消化器を使うタイミングは?

4章:消火器の選び方

5章:消火器の使い方と注意点

6章:消火器の寿命使用期限と処分方法

まとめ

1章:消火器の種類

A火災、B火災、C火災とは

一般の住宅には消火器に設置義務はありませんが、いざというときに消火活動ができるように、ぜひ家庭にも常備しておくべきものです。

しかし、火事に遭遇しない限り、消火器はなかなか使う機会がありませんから、購入しようとなった場合、消火器にはどのようなものがあって、またどう選べば良いのか分からないという方も少なくないはずです。

選ぶ上で、まず知っておくべきなのが火災の種類についてです。火災は燃える物質によっておよそ次の3つに分類されています。

しかし、火事に遭遇しない限り、消火器はなかなか使う機会がありませんから、購入しようとなった場合、消火器にはどのようなものがあって、またどう選べば良いのか分からないという方も少なくないはずです。

選ぶ上で、まず知っておくべきなのが火災の種類についてです。火災は燃える物質によっておよそ次の3つに分類されています。

A 火災(普通火災)

木材、紙、衣類などが燃える火災

B 火災(油火災)

石油やガソリン(可燃性液体)、油脂類などが燃える火災

C 火災(電気火災)

電気設備、電器器具など感電の恐れのある電気施設を含む火災

これらの火災全てに対応している消火器がABC消火器と呼ばれているものです。

ご自宅に消火器がある方は消火器のラベルなどで確認してみてください。容器の目立つ位置に「火災種別」のアイコンが描かれているはずです。

ご自宅に消火器がある方は消火器のラベルなどで確認してみてください。容器の目立つ位置に「火災種別」のアイコンが描かれているはずです。

A火災、B火災、C火災に対応となっていればABC消火器です。新たに購入する際はこのABC火災全てに対応している消火器を選ぶのが良いでしょう。

ABC消火器でも、住宅用の消火器に使われている消火薬剤には、主に粉末タイプと強化液タイプ2種類があります。どちらもABC火災全てに対応していますが、それぞれに効果的とされている火災の種類に違いがあります。

まず粉末消火器は、広範囲の消火に向いているとされています。床にこぼれた石油ストーブの灯油に火がつき燃え広がってしまった、などという場合にとても有効です。

ただし、粉末タイプのため広範囲に飛び散るため、使用後の掃除に手間がかかります。

もう一方の強化液タイプの消火器は、冷却効果と浸透性に優れており、天ぷら油などが原因の火災や、布団や座布団など布類の火災に効果を発揮するとされています。また薬剤が液体なので、使用後の掃除が比較的しやすいとされています。

粉末や液剤を放射できる時間は、消火器の種類によって異なりますが家庭用消火器なら粉末消火器で15秒程度、強化液消火器で30~70秒程度です。この放射時間で消火ができなかった場合はすぐに避難するようにしてください。

ABC消火器でも、住宅用の消火器に使われている消火薬剤には、主に粉末タイプと強化液タイプ2種類があります。どちらもABC火災全てに対応していますが、それぞれに効果的とされている火災の種類に違いがあります。

まず粉末消火器は、広範囲の消火に向いているとされています。床にこぼれた石油ストーブの灯油に火がつき燃え広がってしまった、などという場合にとても有効です。

ただし、粉末タイプのため広範囲に飛び散るため、使用後の掃除に手間がかかります。

もう一方の強化液タイプの消火器は、冷却効果と浸透性に優れており、天ぷら油などが原因の火災や、布団や座布団など布類の火災に効果を発揮するとされています。また薬剤が液体なので、使用後の掃除が比較的しやすいとされています。

粉末や液剤を放射できる時間は、消火器の種類によって異なりますが家庭用消火器なら粉末消火器で15秒程度、強化液消火器で30~70秒程度です。この放射時間で消火ができなかった場合はすぐに避難するようにしてください。

2章:消火器の構造・仕組み

現在は畜圧式が主流

消火器の構造は本体の容器内に液剤や粉末などが入っており、これをあらかじめ加圧された窒素ガスや、容器内に別途内蔵されているガスボンベの圧力によって勢いよく噴射するという構造になっています。どちらもレバー上部にある安全栓を抜き、ホースを消火対象に向けたらレバーを握るだけで消火剤が噴射されて火を消します。

加圧式は一度レバーを握ると消火剤は最後まで噴射され続けます。途中でとめることはできません。畜圧式のガスボンベタイプはレバーを離すことで噴射をとめることができるものもあります。

以前は加圧式の消火器が主流でしたが現在は畜圧式が主流です。その理由は、加圧式消火器は常に容器内に圧力がかかっているため容器の劣化によって破裂が起こる可能性があるためです。そのため、レバーを握らない限り容器内のガスボンベが開封されない、より安全性の高い蓄圧式のガスボンベタイプが現在は主流となっています。

加圧式は一度レバーを握ると消火剤は最後まで噴射され続けます。途中でとめることはできません。畜圧式のガスボンベタイプはレバーを離すことで噴射をとめることができるものもあります。

以前は加圧式の消火器が主流でしたが現在は畜圧式が主流です。その理由は、加圧式消火器は常に容器内に圧力がかかっているため容器の劣化によって破裂が起こる可能性があるためです。そのため、レバーを握らない限り容器内のガスボンベが開封されない、より安全性の高い蓄圧式のガスボンベタイプが現在は主流となっています。

3章:消火器を使うタイミングは?

火災が起きたらまずは周囲に知らせるのが基本

もし目の前で火災の発生を発見した場合、すぐに消火器を使用するのではなく、まずは大きな声で周囲の人に知らせましょう。自分が出せる一番大きな声で「火事だー!」と叫び、そして119番へ電話をします。初期消火はそれからです。

消火器の使い方は容器のラベルに書かれています。また、放射時間や放射距離も必ず表示してありますので、いざという時に手間取らないように日頃から確認しておきましょう。

建物の規模によっても違いますが、火災が発生してから、木造家屋ならおよそ20分で全焼してしまうといわれています。消火器を使っても、初期消火がかなわなければ、あっという間に全焼してしまうわけです。

では消火器での初期消火は、どれくらいのレベルの火事まで対応できるのか。おおよその目安として言われているのが、火が天井に燃え移るまでです。その時間は、火の手が上がってからわずか3分前後と言われています。炎が天井の高さまで届き、天井に燃え移ってしまったら、消火器などでは対応できないレベルの火災になっていると考えましょう。

その場合は自分だけで対処せず、大声で周りの人に火災であることを知らせながらすぐに避難してください。あとは危険ですので消火は消防隊にまかせてください。

消火器の使い方は容器のラベルに書かれています。また、放射時間や放射距離も必ず表示してありますので、いざという時に手間取らないように日頃から確認しておきましょう。

建物の規模によっても違いますが、火災が発生してから、木造家屋ならおよそ20分で全焼してしまうといわれています。消火器を使っても、初期消火がかなわなければ、あっという間に全焼してしまうわけです。

では消火器での初期消火は、どれくらいのレベルの火事まで対応できるのか。おおよその目安として言われているのが、火が天井に燃え移るまでです。その時間は、火の手が上がってからわずか3分前後と言われています。炎が天井の高さまで届き、天井に燃え移ってしまったら、消火器などでは対応できないレベルの火災になっていると考えましょう。

その場合は自分だけで対処せず、大声で周りの人に火災であることを知らせながらすぐに避難してください。あとは危険ですので消火は消防隊にまかせてください。

4章:消火器の選び方

住宅用のABC消火器とスプレー式がオススメ

家庭で使用できる消火器には主に住宅用消火器、業務用消火器、スプレー式の簡易消火具の3種類があります。

まず住宅用消火器は、カラーリングも業務用のように威圧感がなく小型で女性や高齢者にも扱いやすい消火器です。構造は業務用と基本的に同じで容器の中に消火剤などが入っており、レバーを握ることで消火剤が噴射されます。

天ぷら油やストーブなど家庭で起きやすい火災に対応しており、十分な消火力が期待できます。ただし住宅用とされているものは、防火対象物に設置するための消火器としては認められていませんので、オフィスなど設置義務がある場所には設置できません。

まず住宅用消火器は、カラーリングも業務用のように威圧感がなく小型で女性や高齢者にも扱いやすい消火器です。構造は業務用と基本的に同じで容器の中に消火剤などが入っており、レバーを握ることで消火剤が噴射されます。

天ぷら油やストーブなど家庭で起きやすい火災に対応しており、十分な消火力が期待できます。ただし住宅用とされているものは、防火対象物に設置するための消火器としては認められていませんので、オフィスなど設置義務がある場所には設置できません。

より大型の業務用消火器は、消火能力に優れていますが、家庭用よりも大型で、容器にも色の規制があるので自宅の中などに設置しておくと威圧感があります。

しかし消火能力に関しては間違いないので家庭用として使用してもかまいません。また、消防法で定められている施設にももちろん設置が可能です。

設置義務のある場所に設置した場合は、半年ごとに点検が必要とされていますが、家庭用に使う場合は、設置義務がありませんので点検の義務もありません。その分使用期限などを自主的にチェックして定期的な交換は自分自身で行う必要があります。

しかし消火能力に関しては間違いないので家庭用として使用してもかまいません。また、消防法で定められている施設にももちろん設置が可能です。

設置義務のある場所に設置した場合は、半年ごとに点検が必要とされていますが、家庭用に使う場合は、設置義務がありませんので点検の義務もありません。その分使用期限などを自主的にチェックして定期的な交換は自分自身で行う必要があります。

消火器に使われている消火剤には粉末タイプと強化液タイプの2種類があります。粉末タイプは素早く火を消す能力に優れていますが、粉末なので対象に浸透せずそのため木造では再燃の可能性がある上、消火した後の片づけも大変です。また粉末によって視界が遮られるというデメリットもあります。

強化液タイプは、素早い消火という意味では粉末タイプに劣りますが、消火活動中も視界が遮られることがなく、消火後の後片づけも簡単です。消火までの時間がかかりますが粉末タイプのよりも噴射範囲が限られるため、キッチンなど狭いスペースでは使いやすいでしょう。

どちらのタイプもABCすべての火災に対応しているので、初期消火力か、使い勝手や避難のしやすさか、設置する場所に合わせて選ぶと良いでしょう。

強化液タイプは、素早い消火という意味では粉末タイプに劣りますが、消火活動中も視界が遮られることがなく、消火後の後片づけも簡単です。消火までの時間がかかりますが粉末タイプのよりも噴射範囲が限られるため、キッチンなど狭いスペースでは使いやすいでしょう。

どちらのタイプもABCすべての火災に対応しているので、初期消火力か、使い勝手や避難のしやすさか、設置する場所に合わせて選ぶと良いでしょう。

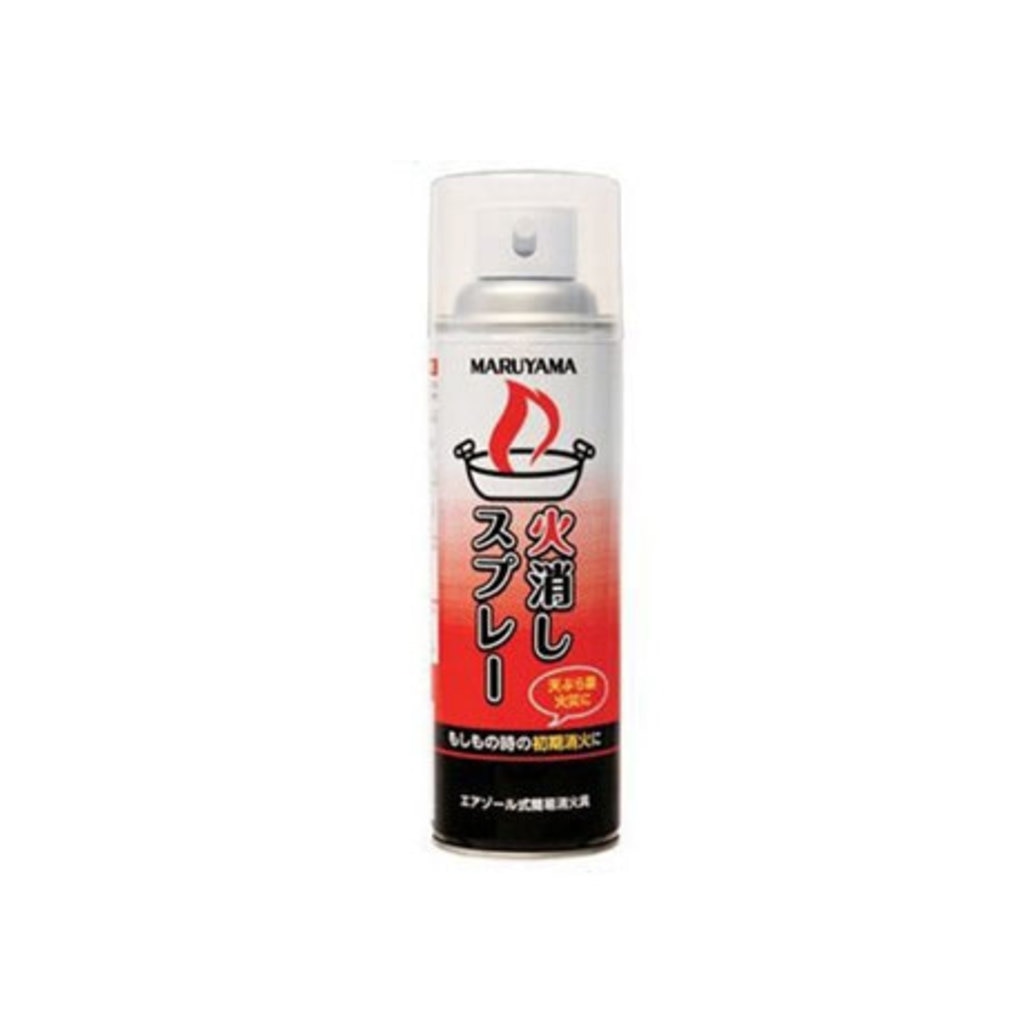

これらとは別に、スプレータイプの簡易消火具というのもあります。基本はスプレー缶なので非常に小さく収納性に優れています。キッチンなど狭い場所でもじゃまになりません。小さい分、ご家庭の様々な場所に置いておくことができ、すぐに取り出してとっさに初期消火ができるというメリットがあります。

使い方も消臭スプレーなどと同じで、火元に向けて噴射するだけです。これならお子さんや高齢者でも簡単に扱うことができるでしょう。

ただし、本格的な消火器ほどの消火能力は期待できません。ごく初期の消火に使用するものなので別途家庭用消火器などと合わせて用意しておくのが良いでしょう。

使い方も消臭スプレーなどと同じで、火元に向けて噴射するだけです。これならお子さんや高齢者でも簡単に扱うことができるでしょう。

ただし、本格的な消火器ほどの消火能力は期待できません。ごく初期の消火に使用するものなので別途家庭用消火器などと合わせて用意しておくのが良いでしょう。

消火器の入手場所として最も身近なのがホームセンターです。本格的な家庭用ABC消火器の他にもエアゾール式消火器や、ボトルタイプの投擲型てき消火剤、粉末タイプの天ぷら火災用消化剤など様々な種類が揃っています。実際の大きさも店舗で確認した方が良いかもしれません。設置しやすさ、デザインなどからご自宅に適したものを選んでください。

5章:消火器の使い方と注意点

火が消えても、消化剤は全て使い切る

せっかく消火器を準備していても、いざ火災発生というときに使い方がわからないのでは意味がありません。そのときに備えて、あらかじめ消火器の正しい使い方を予習しておくことが大切です。

まず消火器の保管場所を把握しておきます。物置やクローゼットの奥などはすぐに取り出せないのでオススメできません。誰もが発見しやすく使いやすい場所に設置してください。例えば玄関や階段付近、居間、キッチンなどです。注意しなくてはいけないのが消火器は保管場所によって寿命が変わってくること。極力湿気の多い場所や日の当たる場所を避け、なおかつ転倒しないように設置しましょう。

次に消火器の使い方です。まずは燃えている物から3~5メートル程度の距離を取ります。さらに万が一消火できなかった場合を考えて、できるだけ出入り口を背にして、すぐに逃げられるように避難路を確保しておきます。

そして消火器の黄色い安全栓(安全ピン)を上方に向かって強く引き抜いてください。これでレバーが握れるようになります。

まず消火器の保管場所を把握しておきます。物置やクローゼットの奥などはすぐに取り出せないのでオススメできません。誰もが発見しやすく使いやすい場所に設置してください。例えば玄関や階段付近、居間、キッチンなどです。注意しなくてはいけないのが消火器は保管場所によって寿命が変わってくること。極力湿気の多い場所や日の当たる場所を避け、なおかつ転倒しないように設置しましょう。

次に消火器の使い方です。まずは燃えている物から3~5メートル程度の距離を取ります。さらに万が一消火できなかった場合を考えて、できるだけ出入り口を背にして、すぐに逃げられるように避難路を確保しておきます。

そして消火器の黄色い安全栓(安全ピン)を上方に向かって強く引き抜いてください。これでレバーが握れるようになります。

次にホースを外して先端を火元に向けます。先端のノズルをしっかりと握りながら、放射の圧力でホースが振られないよう狙いを定めレバーを強く握ります。女性など力が弱くレバーが握れないという場合は容器を下に置き、レバーの上から体重をかけるようにして押してください。手前からほうきで掃くように放射しながら消火しましょう。

火が弱くなってきたら火元に近づき、さらに放射し、火が消えたと思っても消化剤をすべて使い切ります。完全に火が消えるまで気を抜かないようにしてください。

無事消火ができたという場合でも、必ず消防署に連絡してください。消防職員が出向し、消火後の安全確認や、原因や損害額の調査が行われます。また、火災損害保険請求の際に証明書が必要になることもあります。

火が弱くなってきたら火元に近づき、さらに放射し、火が消えたと思っても消化剤をすべて使い切ります。完全に火が消えるまで気を抜かないようにしてください。

無事消火ができたという場合でも、必ず消防署に連絡してください。消防職員が出向し、消火後の安全確認や、原因や損害額の調査が行われます。また、火災損害保険請求の際に証明書が必要になることもあります。

6章:消火器の使用期限と処分方法

家庭用消火器の使用期限は5年

設置義務がないため検査を受けることのない家庭用消火器ですが、その使用期限は、おおむね5年です。本体の裏面などに使用有効期限が記載されておりこの使用期限を過ぎると正しく機能しない場合があります。使用せず早めに取り替えましょう。

また、使用期限内でも高温、多湿の環境に保管されていたり、本体にサビやキズ、変形がある場合は使用の際に思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。危険なので使用せず取り替えた方が良いでしょう。

交換となった場合、古くなった消火器はどう処分すれば良いのか。不燃ゴミなどで出すことはできません。国内で製造されたものであれば、消火器リサイクル推進センターが指定する方法でリサイクル処分してください。処分は以下の3つの方法が利用できます。

また、使用期限内でも高温、多湿の環境に保管されていたり、本体にサビやキズ、変形がある場合は使用の際に思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。危険なので使用せず取り替えた方が良いでしょう。

交換となった場合、古くなった消火器はどう処分すれば良いのか。不燃ゴミなどで出すことはできません。国内で製造されたものであれば、消火器リサイクル推進センターが指定する方法でリサイクル処分してください。処分は以下の3つの方法が利用できます。

①特定窓口に引き取り依頼をする

全国約5,200ヶ所にある消火器の販売代理店や防災・防犯事業者に依頼できます。お近くのリサイクル窓口は消火器リサイクル推進センターのWEBサイトより検索可能です。

2010年1月以降に製造されている消火器は、消火器リサイクルシールつきで販売されていますが、リサイクルシールがついていない場合は、シール代とさらに引き取りの運搬費用がかかります。

2010年1月以降に製造されている消火器は、消火器リサイクルシールつきで販売されていますが、リサイクルシールがついていない場合は、シール代とさらに引き取りの運搬費用がかかります。

②指定引き取り場所に持ち込む

特定窓口や指定引き取り場所に直接持ち込むことも可能です。指定引き取り場所は、消火器メーカー営業所や廃棄物処理業者が担当し、全国に約210ヶ所あります。

こちらも消火器リサイクル推進センターのWEBサイトより検索可能です。持ち込みの場合でもリサイクルシールがついていない場合は別途シール代が必要です。

こちらも消火器リサイクル推進センターのWEBサイトより検索可能です。持ち込みの場合でもリサイクルシールがついていない場合は別途シール代が必要です。

③ゆうパックによる回収依頼

薬剤量3kg以下または3L以下の消火器のみ対象ですが、電話での事前申し込みをすることでゆうパックによる回収を頼むことも可能です。申し込むと消火器発送用の専用箱が送付され、代引で運搬料金を支払います。運搬料金は全国一律2,200円です。リサイクルシールがついていない場合は別途シール代が必要です。

他にも、その消火器のメーカーが分かる場合は、メーカーに問い合わせてみてください。料金はかかりますが、そちらでも引き取りをお願いできるはずです。また、ロイヤルホームセンターをはじめ、多くのホームセンターでも引き取りをお願いできるようです。その場合、消火器1本購入につき1本を無料で引き取るという形が多いようです。

ただし、店舗によっては消火器の引き取り処分を受けつけていない場合もありますので、詳しくはお近くのホームセンターに問い合わせてみてください。

他にも、その消火器のメーカーが分かる場合は、メーカーに問い合わせてみてください。料金はかかりますが、そちらでも引き取りをお願いできるはずです。また、ロイヤルホームセンターをはじめ、多くのホームセンターでも引き取りをお願いできるようです。その場合、消火器1本購入につき1本を無料で引き取るという形が多いようです。

ただし、店舗によっては消火器の引き取り処分を受けつけていない場合もありますので、詳しくはお近くのホームセンターに問い合わせてみてください。

まとめ

消火器は使う機会がないのが一番ですが、万が一のリスクを考えれば、用意しておくべきものと言えるでしょう。それは家庭などでも変わりません。また、ただ用意して満足するのではなく、その使い方を予習しておき、もし可能であれば、自治体や自治会の防災訓練などで消火器を使った初期消火の指導を受けておくことをオススメします。

Copyright © ROYAL HOMECENTER Co.,Ltd. All Rights Reserved.